Archiv

Über die allmähliche Verfertigung der Gedanken beim Prompten: Kleist und KI

(Herbst 2025)

Die Veranstaltungsreihe ging aus von Kleists fulminantem Essay und dachte ihn unter den Bedingungen des Arbeitens mit Large Language Models weiter: Treten KI-Assistenten künftig an die Stelle eines menschlichen Gegenübers? Können sie die „Erregung“ freisetzen, die es zum Sprechen braucht, und so zum „Quell ungeheurer Vorstellungen“ werden?

“Nützt es dem Volk, betrogen zu werden?” Zwei Fragen, drei Sprachen, dreißig Antworten

(Frühjahr 2025)

Was wie ein Echo auf die gegenwärtige Krise der Demokratie anmutet, ist tatsächlich die Reformulierung einer Preisaufgabe, die die Königliche Academie der Wissenschaften 1780 auf Befehl Friedrichs II. von Preußen gestellt hat. Ihre Akten werden heute im Archiv der BBAW aufbewahrt. Die Staffel eröffnete den Zugang zu diesem einzigartigen wissensgeschichtlichen Schatz und suchte die kritische Auseinandersetzung mit alten Antworten auf eine aktuelle Frage.

300 Jahre Kant, 75 Jahre Grundgesetz. Zwei Veranstaltungsreihen zur Kunstfreiheit

(Frühjahr/Sommer 2024)

Mit dem 75. Jahrestag des Grundgesetzes hat die Bundesrepublik am 23. Mai auch den des Inkrafttretens von Artikel 5, Absatz 3 begangen, der die Freiheit der Kunst gewährleistet; ihr Konzept wurde im ausgehenden 18. Jahrhundert u.a. von Immanuel Kant entwickelt. Das Schülerlabor nahm das doppelte Jubiläum zum Anlass, die Kunstfreiheit ins Bewusstsein derer zu rücken, die qua Verfassung Träger dieses Rechts sind. Mit dem Anliegen, die politische ebenso wie die ästhetische Mündigkeit zu fördern, erkundete es den Begriff in zwei Staffeln, die komplementär zueinander angelegt waren. Externe Kooperationspartner waren Rechtswissenschaftler von der Europa-Universität Viadrina (Frankfurt/Oder) und aus der anwaltlichen Praxis.

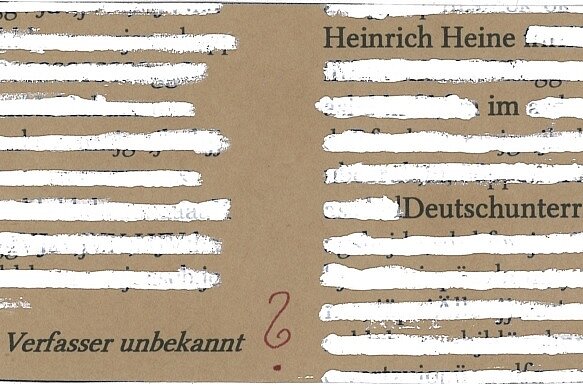

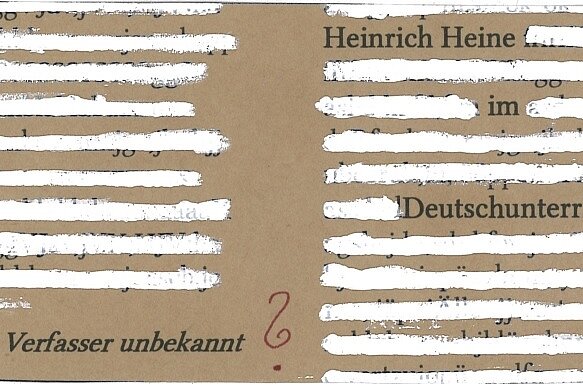

„Verfasser unbekannt“? Heinrich Heine im Deutschunterricht (Herbst 2023)

In Zusammenarbeit mit dem Heine-Haus Hamburg und dem Landesinstitut für Lehrerbildung und Schulentwicklung Hamburg

Am Beispiel Heines bot die Reihe einen Einblick in Praktiken literarischer Kanonisierung, deren wesentlicher Bestandteil schulische Curricula sind. Auf dem Programm stand daher die gemeinsame Sichtung und kritische Analyse von Deutsch-Lehrplänen und Unterrichtsmedien. Die sonst als „Zielgruppe“ didaktischer Interventionen wahrgenommenen Jugendlichen traten auf diese Weise als Subjekte von Bildung in den Blick.

Das Projekt wurde gefördert von der Claussen-Simon-Stiftung.

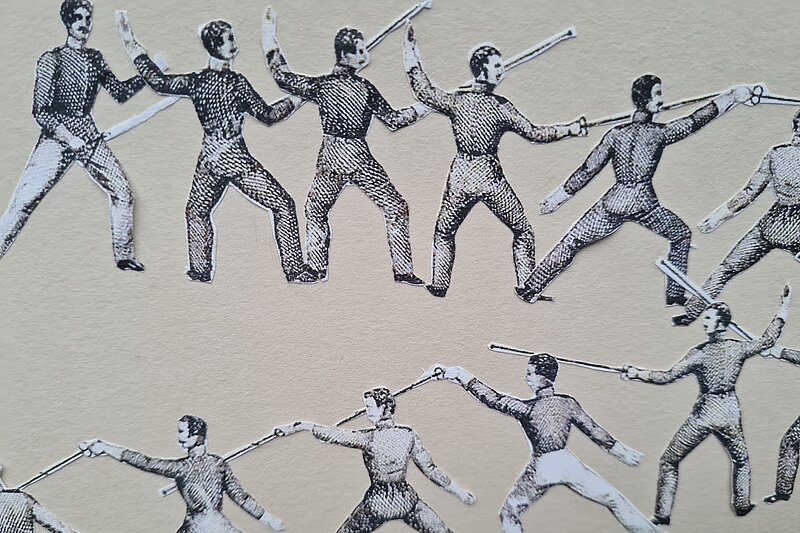

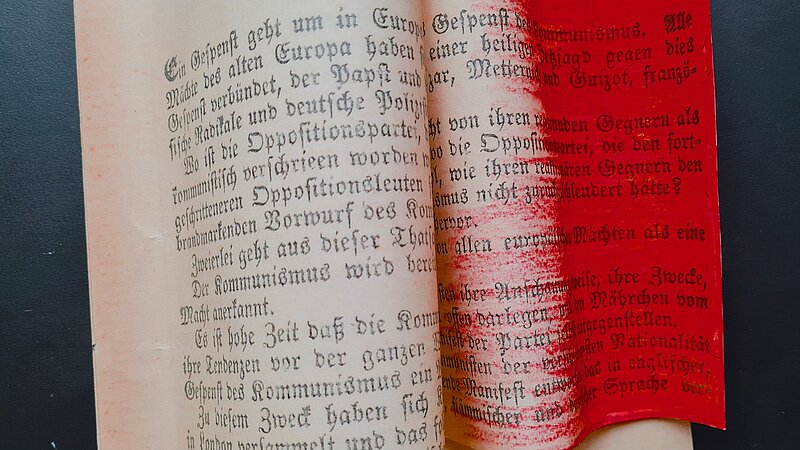

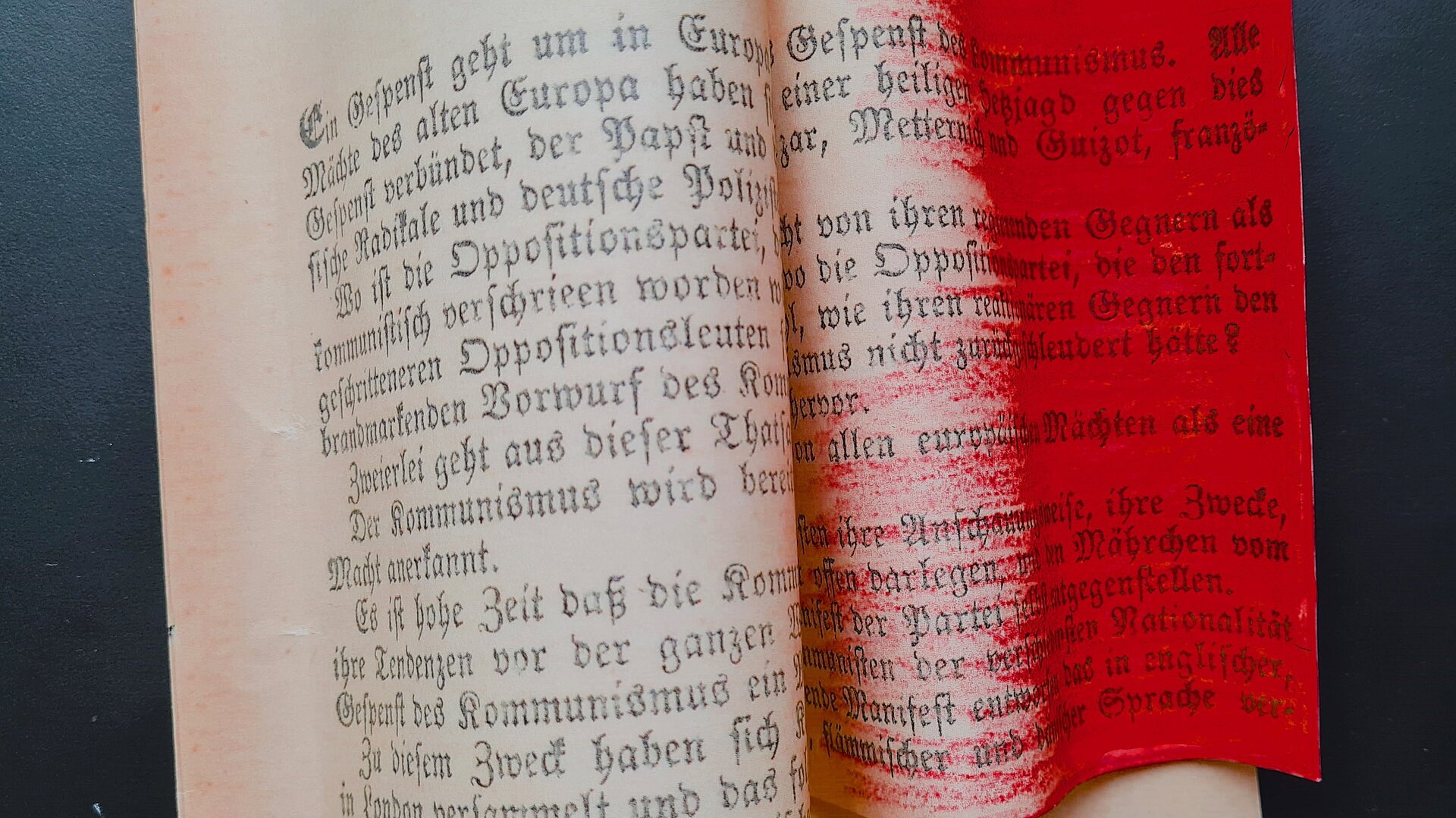

Making of Manifest: 175 Jahre Manifest der kommunistischen Partei (Frühjahr 2023)

In Zusammenarbeit mit der Marx-Engels-Gesamtausgabe

Das Schülerlabor beging den Jahrestag mit einem Reenactment der Textgenese. Auf der Basis programmatischer Schriften aus dem Umfeld des "Bundes der Kommunisten" vollzogen die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Debatten auf den beiden Londoner Kongressen des Bundes nach. Die intensive Auseinandersetzung mit den Argumenten von Marx´ und Engels´ internen Konkurrenten ermöglichte es den Schülerinnen und Schülern, das innovative und wahrhaft weltveränderne Potential des aus Feder der beiden Freunde stammenden "Manifests" zu ermessen.

Verzeichnen, Vermessen, Vergleichen. Natur/Lyrik im frühen 21. Jahrhundert (Sommer 2022)

In Zusammenarbeit mit dem BBAW-Jahresthema

Die Vermessung des Lebendigen

Die im Titel genannten wissenschaftlichen Praktiken wurden nicht wie gewöhnlich an Naturphänomen, sondern an Texten über Naturphänome erprobt - und damit verfremdet, ihrer scheinbaren Selbstverständlichkeit entkleidet und der Reflexion zugänglich. Den Ausgangspunkt der Untersuchungen bildete eine Sammlung von 35 zeitgenössischen deutschsprachigen Gedichten, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern für den schulischen Unterricht zur Verfügung gestellt und dort kursorisch gelesen worden waren.

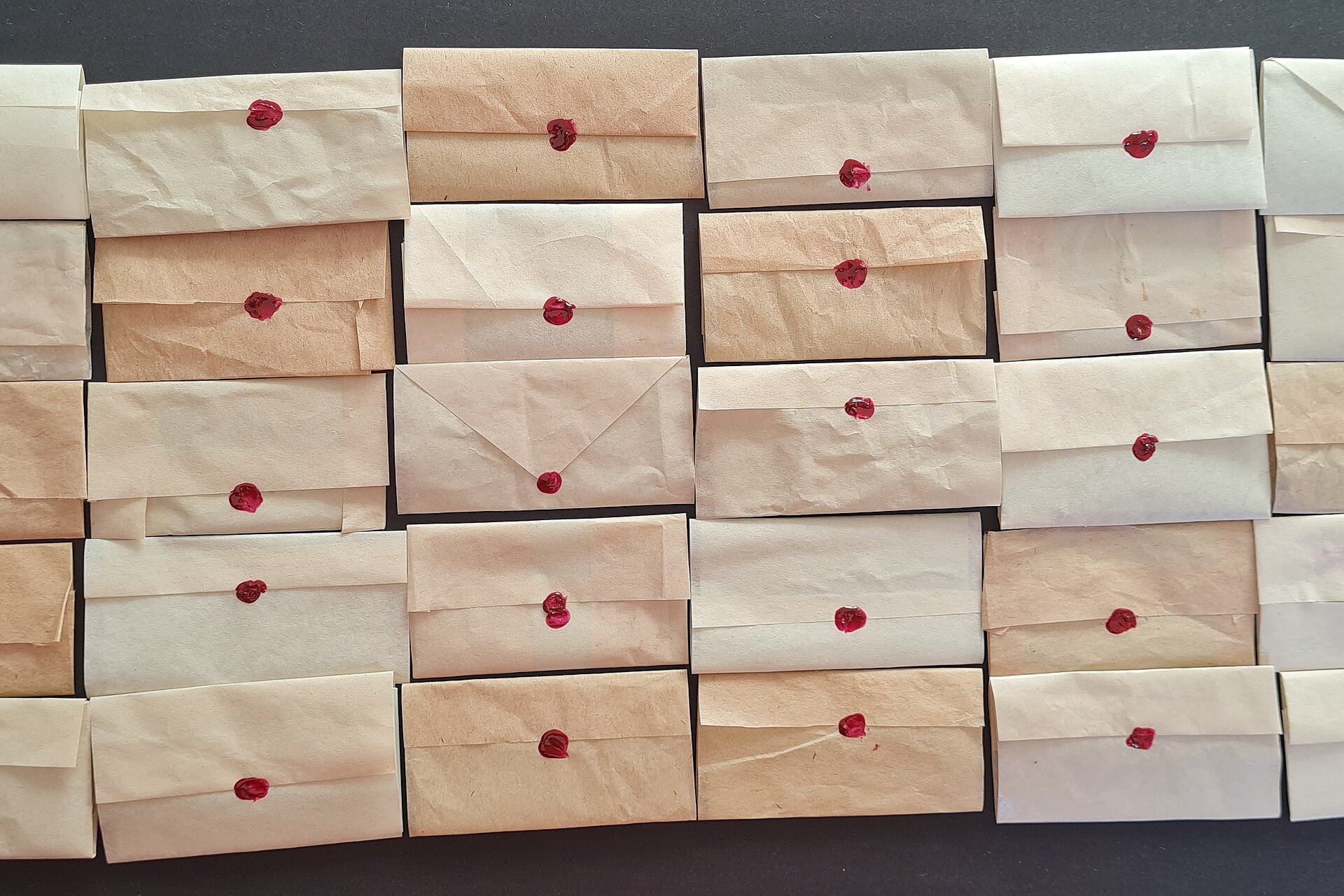

„Das Allerheiligste für die Erwählten“ oder: Wie inszeniert man einen Klassiker? Goethes Iphigenie unter Ifflands Direktion (Frühjahr 2022)

In Zusammenarbeit mit dem Iffland-Archiv

Auf der Basis eigens zum Download bereitgestellter Materialien erarbeiteten die teilnehmenden Kurse im Mikro-Modell des Papiertheaters eigene Inszenierungskonzepte für Goethes Drama. Dabei forderte das Medium selbst konkrete Antworten auf Fragen ein, die im Deutschunterricht in der Regel allenfalls abstrakt erörtert werden: Maximale Texttreue oder aktualisierendes Regietheater? Niedrigschwelligkeit oder Exklusivität? Welche Besetzung für welche Rolle, welche Kostüme und Requisiten, welches Bühnenbild - und warum? Den Interpretationen der Lerngruppen gegenübergestellt wurde die historische Aufführungspraxis am Königlichen Nationaltheater am Gendarmenmarkt, die heute vis-à-vis an der Akademie wissenschaftlich erforscht und erschlossen wird.

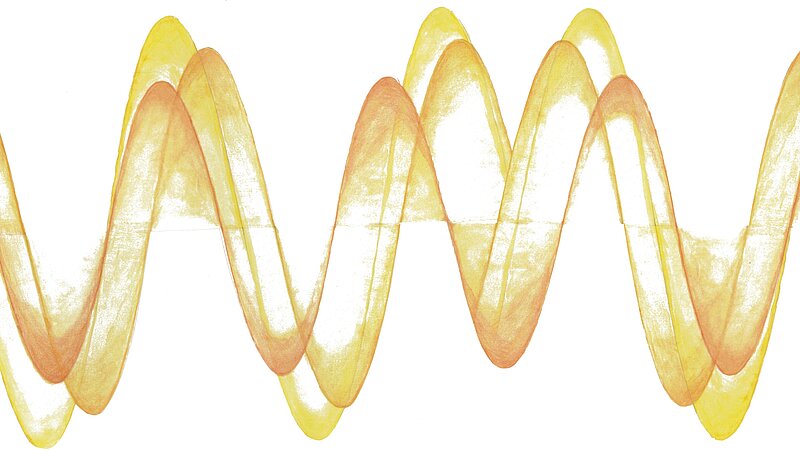

Zurückgespult: Elektronische Musik von Bernd Alois Zimmermann zwischen Remix und Edition (Herbst 2021)

In Zusammenarbeit mit der Bernd Alois Zimmermann Gesamtausgabe und lev

Mit Tratto, seiner ersten rein elektronischen, mit einem Tonband realisierten Komposition, erkundete Zimmermann die Möglichkeit, Sinustöne durch Schichtung in „Schwebung" zu versetzen und ihren zeitlichen Verlauf zu dehnen, zu raffen und umzukehren. Der Umstand, dass das Stück nicht als Partitur, sondern nur in Form des Tonträgers überliefert ist, stellt die Editionswissenschaft vor Herausforderungen, deren Reflexion Gegenstand des Workshops war. Ermöglicht wurde diese auch durch praktisches, gestaltendes Experimentieren mit Sinustönen - freilich nicht mehr mittels Tonbändern, sondern mit den elektronischen Medien unserer Zeit.

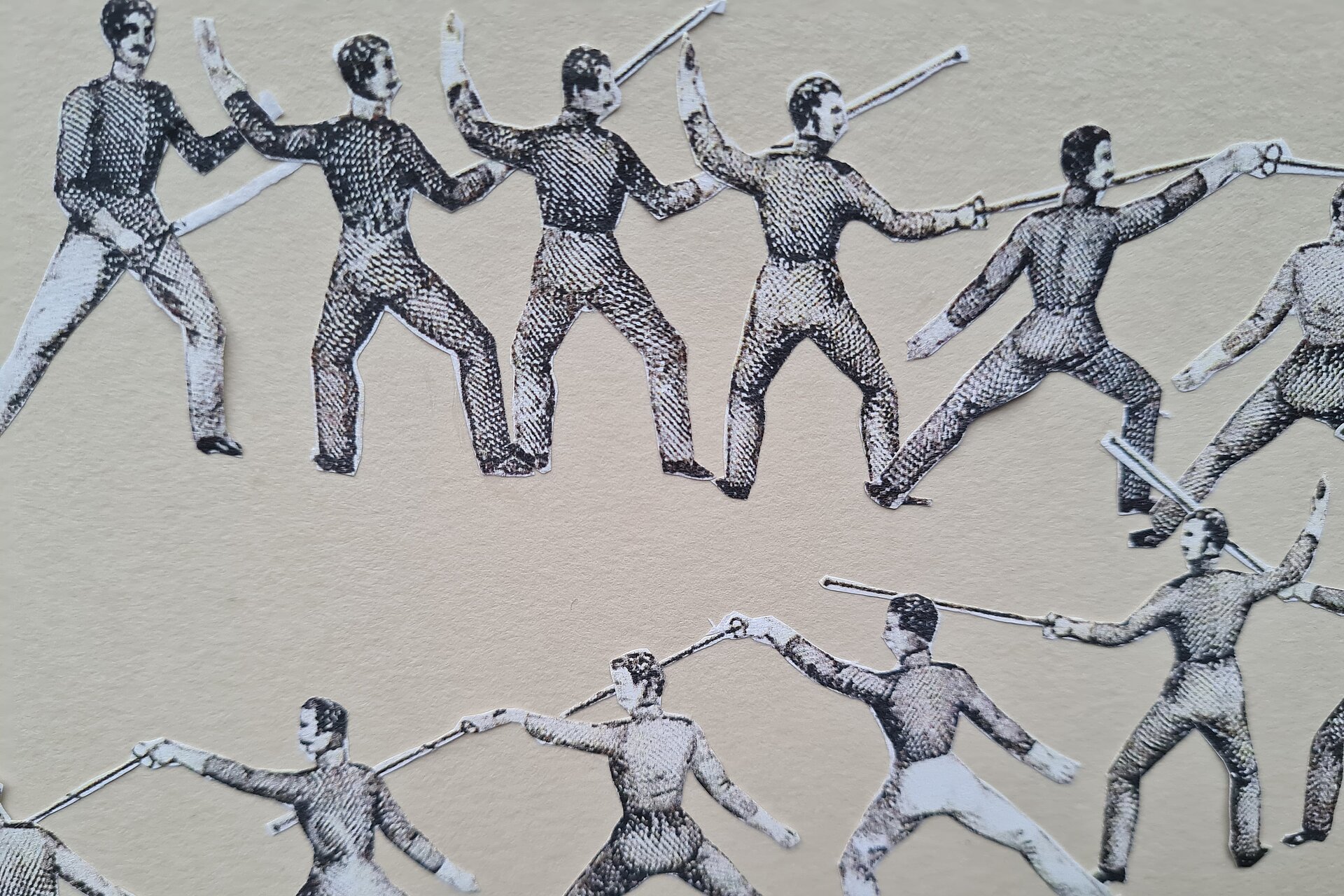

Lab on Demand – Lernen auf Verlangen (Frühjahr 2021)

Im zweiten Jahr der Pandemie ersetzte ein mobiles Angebot die Frühjahrsstaffel des Schülerlabors. Erprobt wurde mit dem Lab on Demand eine Art „propädeutischer Lieferservice“ zu den aktuellen Abitur-Schwerpunkten im Leistungskurs Deutsch. Die angemeldeten Kurse erhielten analoge Lernpakete mit ausgewählten Texten und weiteren Medien und Materialien zur selbstständigen Erarbeitung übersandt. Die Ergebnisse der Vorbereitungsphase wurden dann einige Tage später in gemeinsamen Videokonferenzen ausgewertet, diskutiert und vertieft.

Nach der Natur? Gedichte aus dem Anthropozän (Frühjahr 2020)

Das mit der Moderne zunehmend fragwürdig gewordene Konzept "Natur" scheint im Anthropozän, wie Wissenschaftler die vom Menschen geprägte gegenwärtige Epoche der Erdgeschichte nennen, endgültig obsolet. Kann man in dieser Zeit Tiere und Pflanzen, Wetter und Landschaft noch in Oden, in Sonetten besingen? Oder erfordern Artensterben und Klimakrise neue, widerständigere Formen der Darstellung, um nicht in Gesinnungskitsch zu münden? Untersuchungsgrundlage war ein Korpus ausgewählter lyrischer Texte aus den vergangenen drei Jahrzehnten.

Die an das BBAW-Jahresthema 2019-2020 "Naturgemälde" anknüpfende Veranstaltungsreihe konnte infolge der COVID-19-Pandemie leider nicht realisiert werden.

Infrequently Asked Questions: Schülerlabor Geisteswissenschaften zum "Ithaca"-Kapitel in Joyce´ "Ulysses" (Herbst 2019)

In Zusammenarbeit mit dem Literaturhaus Berlin

Die erste an die Fächergruppe der modernen Fremdsprachen adressierte Reihe des Schülerlabors widmete sich dem 17. Kapitel dieses für seine "Schwierigkeit" berüchtigten Jahrhundertromans. Es ist verfasst in Form eines sog. Katechismus, als Abfolge von Fragen und Antworten, und dieses Formular wurde auch für die Arbeit im Workshop fruchtbar gemacht und heutigen Konventionen der didaktischen Kommunikation gegenübergestellt. Die Staffel wurde ergänzt durch eine Fortbildung für Lehrkräfte sowie eine Publikumsveranstaltung mit dem Nestor der europäischen Joyce-Forschung Fritz Senn.

Das Projekt wurde gefördert von der Irischen Botschaft.

Flyer (PDF, 2MB)

A Catechetical Interrogation. Fritz Senn im Gespräch mit Yvonne Pauly.

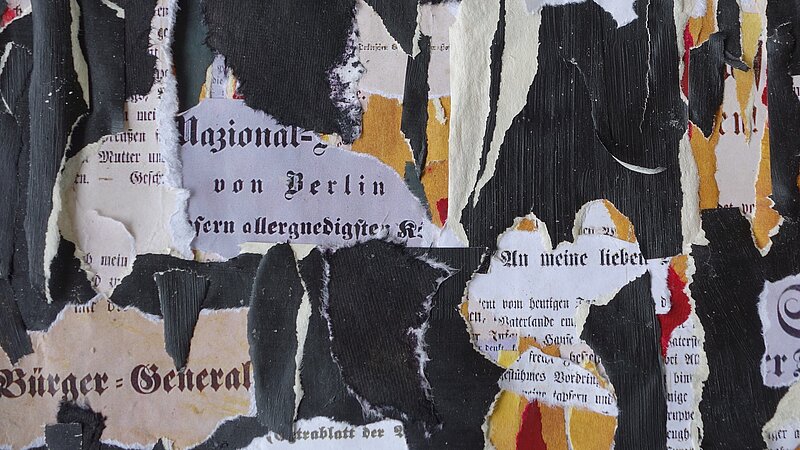

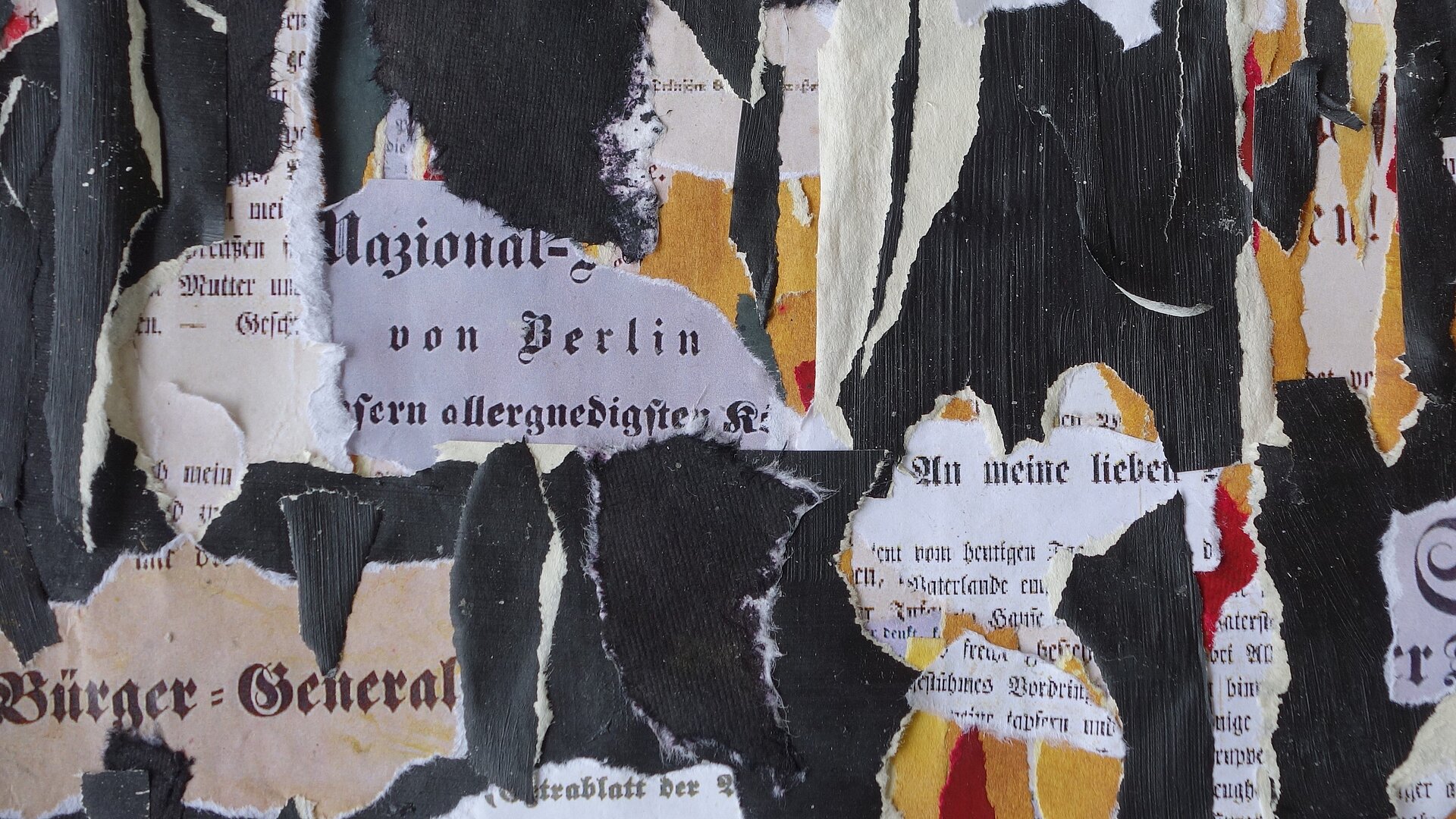

Um-/bruch: Schülerlabor Geisteswissenschaften zur politischen Kommunikation in Berlin 1848 (Herbst 2018)

In Zusammenarbeit mit der Stiftung Stadtmuseum Berlin

Flugschriften waren während der „Märzrevolution“ ein maßgebliches Medium der tagespolitischen Auseinandersetzung. Von fliegenden Händlern verteilt oder an Hauswänden und Zäunen angeheftet, prägten sie den urbanen Raum und ermöglichten eine eng getaktete öffentliche Kommunikation, die den Vergleich mit den sozialen Medien der Gegenwart provoziert. Neben der politischen Programmatik traten in der Arbeit mit diesen Dokumenten insbesondere deren spezifische mediale Eigenschaften, ihre Produktionsbedingungen, ihre Materialität und Ästhetik in den Blick - welchem Doppelakzent die Reihe auch ihren Titel verdankte.

Pressemitteilung der Stiftung Stadtmuseum Berlin

Fotos vom Workshop am 11. Dezember 2018 (PDF, 5MB)

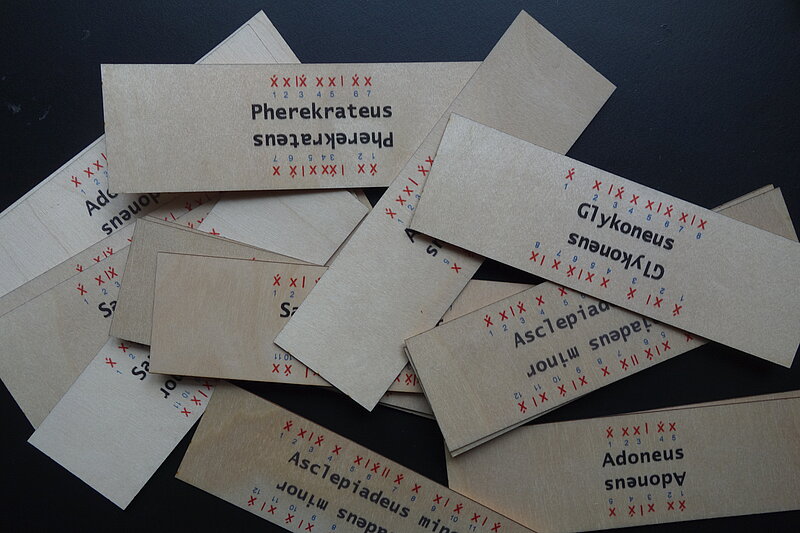

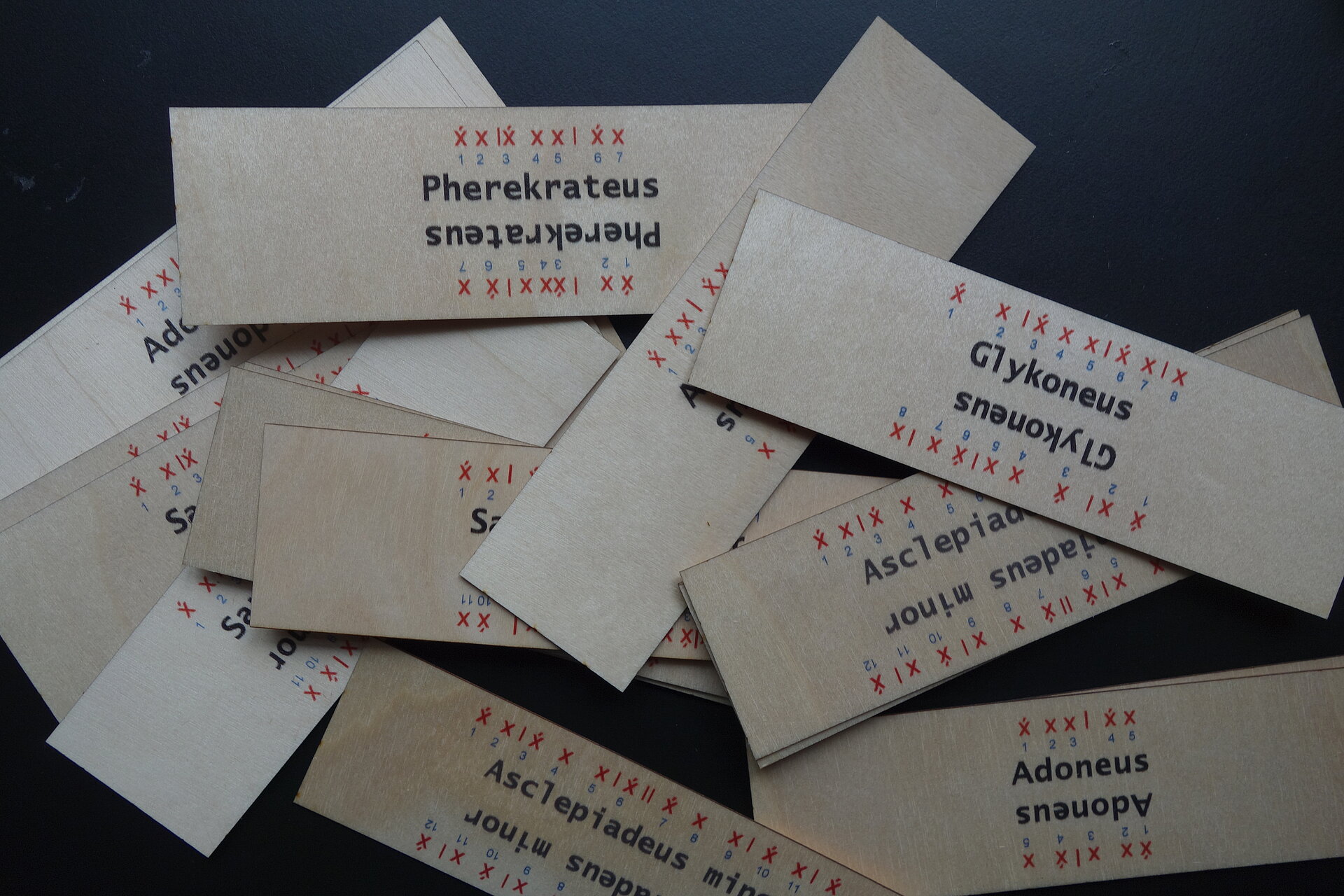

"Form" und "Inhalt" der Dichtung. Schülerlabor Geisteswissenschaften über eine Deutungsfigur des Literaturunterrichts (Frühjahr 2018)

Auf die Frage nach ihren Routinen im Umgang mit lyrischen Texten hin beschreiben Berliner Schülerinnen und Schüler zumeist ein zweischrittiges Verfahren aus Formanalyse (Ermittlung von „Stilmitteln“) und Inhaltsanalyse. Das Schülerlabor ging den dichtungstheoretischen Prämissen dieses binären Modells der sog. Gehaltsästhetik bis in die Antike mit ihrer Engführung von Rhetorik und Poetik nach. Ihm gegenübergestellt wurden seit dem 18. Jahrhundert entwickelte Positionen, die Poetizität gerade an der Autonomie, der Entbindung der Sprache von außer ihr liegenden Darstellungsabsichten, festmachen. Das Projekt hatte das Anliegen, den philologischen "Takt" der Jugendlichen zu schulen, sie zu einem kritischen Umgang mit etablierten Verfahren der Textanalyse zu ermutigen und ihren Blick für moderne Konzepte von Dichtung zu öffnen.

Ore legar populi: Der Tod des Autors ist die Geburt des Lesers. Schülerlabor Geisteswissenschaften zum Ovid-Bimillennium (Herbst 2017)

Mit der Formel "ore legar populi" ("vom Mund des Volkes werde ich gelesen werden") hat Ovid seinem Werk Unvergänglichkeit prophezeit.

Anlässlich der 2000. Wiederholung seines Todesjahrs nahm die Herbststaffel des Schülerlabors Ovid beim Wort. Im Mittelpunkt stand der im Sprechen und Hören sich entfaltende, offene und fluide Text im Unterschied zur Schriftform, wie sie in der Regel im Schulunterricht begegnet. Die Teilnehmer liehen dem Dichter ihre Stimme und lösten seine Vorhersage auf diese Weise performativ ein.

Literaturtheoretisch wurde Ovid konfrontiert mit den Positionen des Poststrukturalismus und der Dekonstruktion, insbesondere ihrem Exponenten Roland Barthes, dessen Aufsatz "Der Tod des Autors" einen Paradigmenwechsel in der Wahrnehmung von Texten angebahnt hat.

Plakat (PDF, 2MB)

"Wer er sagt, muss auch ...": Schülerlabor Geisteswissenschaften zu Sprache und Geschlecht (Frühjahr 2017)

Ist es möglich, eine Sprache zu entwickeln, welche die überkommene Dichotomie der Geschlechter hinter sich lässt? Aber auch: Ist eine solche Lösung erstrebenswert? Diese und daran anknüpfende Fragen waren Gegenstand der Veranstaltungsreihe, die im Rahmen des aktuellen Jahresthemas "Sprache" der Akademie stattfand. Ihr Ziel war es, die einschlägigen und im alltäglichen Gebrauch häufig miteinander verwechselten Begriffe Sexus, Genus und Gender zu entflechten und fachwissenschaftlich zu erkunden. Externe Kooperationspartnerin war die Linguistin Antje Baumann, die am Bundesminsterium der Justiz und für Verbraucherschutz in der Sprachberatung tätig ist.

"Behandeln Sie den Anfang so unnachsichtig wie möglich". Uwe Johnson als Erzähler. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Editionsphilologie (Herbst 2016)

In Zusammenarbeit mit der Uwe Johnson-Werkausgabe

Uwe Johnson (1934-1984) schrieb für ein aufmerksames Publikum, er wünschte sich eine Schule, die neugierig macht und junge Menschen an eine aktive Lesehaltung heranführt. Die Workshopreihe setzte hier an und verschränkte die Annäherung an Johnsons komplexe Erzähltechnik mit einer Einführung in editionswissenschaftliche Fragestellungen und Methoden. Am Beispiel des berühmten Romananfangs der „Mutmassungen über Jakob“ (1959) wurde die Arbeit mit (faksimilierten) Archivalien, der Vergleich verschiedener Textzeugen und -stufen erprobt. Auf diese Weise vollzogen die Teilnehmer den aufwändigen Prozess nach, welcher der Publikation in Medien wie Schulbuch oder Reclam-Heft vorausgeht, in der Regel aber unbekannt bleibt. Ein Teil der Staffel fand erstmals an Schulen in Mecklenburg-Vorpommern statt.

Projektseite der Universität Rostock

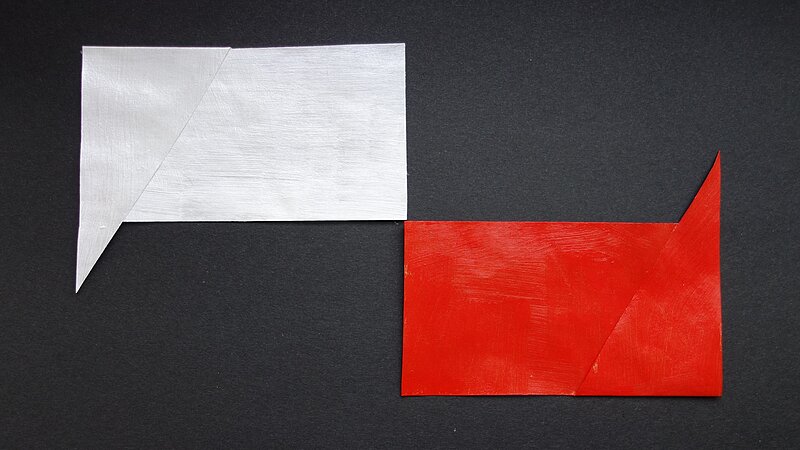

"Alles aus 1 und 0": Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Geschichte des Binärsystems (Frühjahr 2016)

In Zusammenarbeit mit der Leibniz-Edition Berlin

Im Jubiläumsjahr von Gottfried Wilhelm Leibniz - der Geburtstag des Akademiegründers jährte sich 2016 zum 370., sein Todestag zum 300. Mal - nahm die Frühjahrsstaffel bei dem von ihm entwickelten Dualsystem ihren Anfang und zeichnete von dort den Werdegang eines Konzepts, das die Welt veränderte, bis in unsere Tage nach. Denn auch jenseits der Informationstechnik prägen binäre Muster unser Weltverständnis und unsere Kultur; zahlreiche wissenschaftliche Disziplinen von der Linguistik bis zur Biologie stützen sich auf zweiwertige Klassifikations- und Beschreibungsverfahren. Im Workshop wechselten praktische Übungen zum binären Rechnen und zur binären Logik, intelligente Spiele, Präsentationen, Arbeit mit Texten und Arbeit mit Hands-on-Objekten einander ab.

Textilien, Texturen. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Methodik der Gedichtinterpretation (Herbst 2015)

Die Teilnehmer der Reihe hatten das Vergnügen, sich eines der eindrucksvollsten Gedichte Clemens Brentanos zu erschließen, das heute meist unter dem Titel „Der Spinnerin Lied“ firmiert, und zwar mit einem der üblichen Praxis des Deutschunterrichts gegenläufigen Verfahren: der Gedichtsynthese. Hierfür wurde ihnen eine Auswahl aus den Erträgen der einschlägigen literaturwissenschaftlichen Forschung zu Metrik, Reimschema, Strophenform etc. geboten, die eine Rekonstruktion des „Webmusters“ dieses Textes erlaubte. Anschließend wurde die zweisträngige Überlieferung des Gedichts im Rahmen eines Briefes und im Rahmen einer Erzählung untersucht. Dabei zeigte sich, dass neuere texttheoretische Positionen wie die sog. Intertextualität, die der Offenheit des literarischen Prozesses Rechnung tragen, für das Verständnis von Brentanos Poetik besonders fruchtbar sind.

Und Friede auf den Feldern? Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Debatte um die Grüne Gentechnologie. (Frühjahr 2015)

In Zusammenarbeit mit der Interdisziplinären Arbeitsgruppe Gentechnologiebericht

Ergänzend zum schulischen Biologieunterricht nahm die Veranstaltungsreihe den strittigen Gegenstand aus kultur- und sozialwissenschaftlicher Perspektive in den Blick. Dabei konnten sich die Schülerinnen und Schüler anhand eines exemplarischen Textcorpus in Gruppen mit der indikatorenbasierten Arbeitsweise des Projekts vertraut machen. Nach einem Überblick über die neuesten biotechnologischen Verfahren standen u.a. Fragen der gesetzlichen Regelung, die Kennzeichnung gentechnisch veränderter Organismen und Probleme der Meinungsforschung und -steuerung auf dem Programm.

Berlin Europaplatz. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Erkundung des öffentlichen Raums (Frühjahr 2014)

Im Rahmen des Jahresthemas der Akademie "Zukunftsort Europa" griff die Veranstaltungsreihe eine Idee des französischen Autors Georges Perec aus den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts auf und unternahm den "Versuch, einen Platz in Berlin zu erfassen": mit den Mitteln der Kunst und mit den Mitteln der Wissenschaft. An sechs Tagen zwischen Mai und Juli 2014 führten Leistungskurse unterschiedlicher Schulen und Unterrichtsfächer auf dem nördlichen Vorplatz des Berliner Hauptbahnhofs Performances und Recherchen zur Geologie, zur Topographie, zur Botanik und zur Geschichte dieser "8400 Quadratmeter Deutschland" durch. Einen besonderen Schwerpunkt bildete der Zusammenhang "Recht und Raum", der anschließend in propädeutischen Planspielen u.a. zum Straßen-, zum Planungs-, zum Datenschutz- und zum Verfassungsrecht vertieft wurde.

Schreib-Leben. Einladung in Jean Pauls Textwerkstatt (Herbst 2013)

Begleitprogramm zur Ausstellung „Dintenuniversum“

Anlässlich des 250. Geburtstages des Dichters realisierten die Akademie und die Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz in Kooperation mit der Stiftung „Brandenburger Tor“ die Ausstellung „Jean Paul: Dintenuniversum. Schreiben ist Wirklichkeit“, die vom 12. Oktober bis zum 29. Dezember im Max Liebermann Haus am Pariser Platz gezeigt wurde. Die Veranstaltungsreihe knüpfte hieran an. Im Mittelpunkt stand Jean Pauls spezifischer Schreibprozess, die Verfertigung von Texten aus Texten, die anhand seines umfangreichen Nachlasses so genau rekonstruiert werden kann wie bei kaum einem anderen Autor dieser Zeit.

Die Staffel wurde gefördert von der Senatsverwaltung für Bildung, Jugend und Familie.

Flyer (3 MB)

Film plus Musik minus Film: Arnold Schönberg und die Lichtspiel-Begleitung der 1920er Jahre. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Musikwissenschaft (Frühjahr 2013)

In Zusammenarbeit mit dem Landesmusikrat Berlin, der Universität der Künste Berlin sowie den Editionsvorhaben Arnold Schönberg – Sämtliche Werke und Carl-Maria-von-Weber-Gesamtausgabe der Mainzer Akademie der Wissenschaften und der Literatur.

Wie verändert sich die Wahrnehmung bewegter Bilder, wenn sie mit Tönen unterlegt wird? Diese Frage stand im Mittelpunkt der ersten musikwissenschaftlich ausgerichteten Veranstaltungsreihe des Schülerlabors Geisteswissenschaften. Das Spektrum reichte von den frühesten Filmen der Brüder Lumière bis zur „Begleitungsmusik für eine Lichtspielszene“ (1929/30) von Arnold Schönberg, die freilich nicht mehr funktional, sondern als autonomes Kunstwerk verstanden werden will. Auf die Begleitung von Stummfilmen spezialisierte Pianisten waren dabei, um die von den Schülerinnen und Schülern entwickelten Vorschläge ad hoc umzusetzen.

Wachstum. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Wirtschaftstheorie (Herbst 2012)

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung (DIW)

"Wachstum" ist eines der Schlagwörter der aktuellen politischen Diskussion. Das Schülerlabor Geisteswissenschaften hat sich daher im Rahmen der Herbststaffel 2012 um eine (wirtschafts-)wissenschaftliche Erkundung des Begriffs bemüht: Seit wann gibt es diese Kategorie in der ökonomischen Forschung – und warum? Wie lässt sich Wachstum mathematisch beschreiben, wie lässt es sich messen? Weshalb muss im heutigen System die Wirtschaft immer weiter wachsen? Was würde ohne Wachstum passieren? In Klassenraum-Experimenten gingen die Teilnehmer klassischen verhaltensökonomischen Dilemmata nach und wurden damit zugleich selbst Gegenstand empirischer Wirtschaftsforschung.

Die Veranstaltungsreihe wurde im Rahmen des Wissenschaftsjahres 2012 - Zukunftsprojekt Erde gefördert vom Bundesministerium für Bildung und Forschung.

Flyer (PDF, 2MB)

Bedeutungsgeflechte. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Text-Bild-Kommunikation im Mittelalter (Frühjahr 2012)

In Zusammenarbeit mit dem Corpus Vitrearum Medii Aevi und den Deutschen Texten des Mittelalters

Mit dem Eintreffen der seit dem 2.Weltkrieg verschollenen Bleiglasfelder von St. Marien in Frankfurt/Oder wurde im Juni 2002 erstmals die spektakuläre Rückführung sog. Beutekunst gefeiert. Die Veranstaltungsreihe knüpfte an diesen berühmt gewordenen „Fall“ an und vollzog die in den Folgejahren geleistete Rekonstruktion des Bildprogramms der Kirche mit den Schülerinnen und Schülern exemplarisch nach. Im Zentrum stand dabei das Phänomen der Typologie, ein Verweissystem, in dem Personen und Ereignisse aus dem Alten Testament zu Szenen aus dem Leben Jesu in Bezug gesetzt sind. Jenseits der Vermittlung theologischer und kunsthistorischer Kenntnisse im Einzelnen verfolgte dieses Schülerlabor das Ziel, die Sehgewohnheiten der Teilnehmer zu erschüttern und sie in eine uns fremd gewordene, auf Vergleichen und Analogien beruhende Wahrnehmungs- und Vorstellungswelt zu entführen.