Veranstaltungen vor 2012

Vermittelte Empfindungen. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Kunstbetrachtung Heinrich von Kleists (Herbst 2011)

Anlässlich Heinrich von Kleists 200. Todestag widmete sich die Herbststaffel des Schülerlabors 2011 diesem etwas anderen Klassiker der deutschen Literatur. Am Beispiel des berühmt gewordenen Aufsatzes „Empfindungen vor Friedrichs Seelandschaft“, der wiederum auf einen längeren Beitrag von Clemens Brentano und Achim von Arnim zurückgeht, wurde die romantische Natur- und Raumwahrnehmung sowie das Wesen literarischer Autorschaft untersucht. An die Seite der philologischen trat gleichberechtigt die kunstwissenschaftliche Analyse des Referenzwerkes von Kleists Text, des heute „Mönch am Meer“ genannten Gemäldes von Caspar David Friedrich: In welcher Tradition steht es? Wie ist die gewaltige Wirkung des Bildes zu erklären, das unter seinen Zeitgenossen einen Skandal auslöste? Externer Kooperationspartner des Projekts war der Berliner Kunsthistoriker Matthias Hahn.

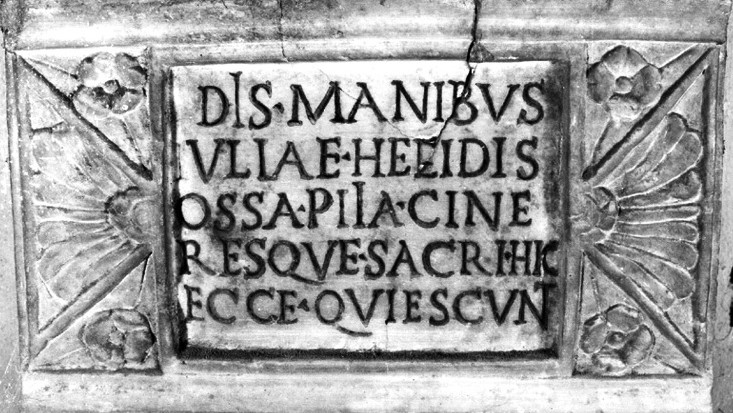

Den teuren Toten. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur lateinischen Epigraphik (Frühjahr 2011)

In Zusammenarbeit mit dem Corpus Inscriptionum Latinarum

Die Staffel widmete sich mit Grabinschriften einer der prominentesten Klassen epigraphischer Zeugnisse. Schülerinnen und Schüler des Faches Latein waren eingeladen zur Entdeckung dieser faszinierenden Texte, die Ausdruck antiker Jenseitsvorstellungen sind, aber auch eine vergangene Lebenskultur offenbaren. Menschen und Werdegänge, Persönlichkeiten und Schicksale treten daraus oft mit großer Eindringlichkeit hervor. Exemplarisch, am konkreten Objekt, erhielten die Teilnehmer eine Einführung in das epigraphische „Handwerk“: von der Autopsie des Inschriftenträgers über die Dokumentation des Befundes durch Handzeichnung oder Papierabklatsch bis zur Erstellung der sog. Schede, einer Rohfassung der textkritischen Edition. Dabei wurde deutlich, dass es sich bei der Epigraphik um ein interdisziplinäres Forschungsfeld par excellence handelt, das auf die historische Topographie ebenso angewiesen ist wie auf die Sprachwissenschaft und die Paläographie.

Wissenschaft in Verben. Begleitprogramm des Schülerlabors Geisteswissenschaften zur Ausstellung „WeltWissen“ (Herbst 2010)

Im Rahmen des Berliner Wissenschaftsjahres bot das „Schülerlabor Geisteswissenschaften“ 2010 eine Veranstaltungsreihe zur zentralen Jubiläumsausstellung „WeltWissen. 300 Jahre Wissenschaften in Berlin“ im Martin-Gropius-Bau an. Die Themenstaffeln nahmen auf Räume im zweiten Teil der Ausstellung Bezug, die mit wissenschaftlichen Tätigkeiten in Verbform überschrieben waren: „Experimentieren“, „Rechnen“, „Interpretieren“, „Visualisieren“ sowie „Sammeln und Reisen“. Das Programm, das daher den Gesamttitel „Wissenschaft in Verben“ trug, war wissenschaftsgeschichtlich bzw. –theoretisch ausgerichtet. Es öffnete den Blick für grundsätzliche Probleme und Fragestellungen einzelner Disziplinen wie auch von „Wissenschaft“ überhaupt: Wie haben sich wissenschaftliche Konzepte (z.B. Gattung und Art) und Methoden der Forschung (z.B. das Experiment) entwickelt? Angesprochen waren neben geistes- und gesellschaftswissenschaftlichen Leistungskursen erstmals auch solche musischer wie auch naturwissenschaftlicher Disziplinen und damit nahezu aller Fächer des schulischen Kanons. Die Leitung der fünf Workshop-Staffeln lag in den Händen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler der Akademie sowie aus dem Kreis der weiteren Ausstellungsveranstalter.

Die Durchführung des Projekts wurde ermöglicht durch die Förderung der Schering Stiftung.

Flyer (PDF, 2MB)

„… dies allein heißt weiterleben“. Schülerlabor Geisteswissenschaften zu Rahel Varnhagen (Frühjahr 2010)

In Zusammenarbeit mit der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz

Wer war Rahel Levin alias Rahel Robert alias Antonie Friederike Varnhagen von Ense (1771-1833)? Welche Gegebenheiten prägten ihr Leben? Was macht ihren Rang als Gesellschaftskünstlerin und Literatin aus? Fragen wie diesen gingen die Teilnehmer des Workshops anhand von Originalquellen nach. Im Falle Rahels ist mit der sog. Sammlung Varnhagen ein umfangreiches Corpus überliefert, das neben Briefen auch Bücher sowie Erinnerungsgegenstände und Zeugnisse des Alltags enthält. Teilbestände befinden sich heute in der Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz. In Kooperation mit der Handschriftenabteilung der Staatsbibliothek und mit Unterstützung des Akademienvorhabens Berliner Klassik sowie der Varnhagen Gesellschaft konnte der Zugang zu diesen Schätzen eröffnet und eine Einführung in den wissenschaftlichen Umgang mit Autographen angeboten werden. Die Durchführung der Schülerlabor-Staffel zu Rahel Varnhagen wurde gefördert im Leo Baeck Programm.

"Sie wissen das nicht, aber sie thun es". Schülerlabor Geisteswissenschaften zu Karl Marx: Das Kapital (Herbst 2009)

In Zusammenarbeit mit der Marx-Engels-Gesamtausgabe

Die Teilnehmer begaben sich in dieser Staffel auf das Abenteuer der Originallektüre dieses anspruchsvollen Textes. Im Mittelpunkt stand die eingehende und behutsame Annäherung an den Marxschen Wortlaut selbst. Jenseits der medialen Befragung des „Kapital“ auf unmittelbare „Handlungsanweisungen“ in Zeiten der Krise arbeitete das Schülerlabor das kritisch-analytische Potential des Werkes heraus. Neben diesem inhaltlichen verfolgte es ein wissenschaftsmethodisches Interesse. Exemplarisch untersuchten die Schülerinnen und Schüler den komplexen Entstehungsprozess des Werkes und machten sich mit philologischen Methoden wie Handschriftentranskription und Kommentierung vertraut. Darüber hinaus nahm die Veranstaltung auf die reiche, ästhetische Wirkungsgeschichte des „Kapital“, v. a. Projekte filmischer Umsetzung von Sergej Eisenstein (1927) bis Alexander Kluge (2008), Bezug.

Wer ist Walther - und wenn ja: wie viele? Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Überlieferung deutscher Literatur des Mittelalters (Frühjahr 2009)

In Zusammenarbeit mit den Deutschen Texten des Mittelalters

Am Beispiel eines „klassischen“ Liedes des frühen 13. Jahrhunderts erhielten die Schülerinnen und Schüler eine Einführung in die Überlieferung der älteren deutschen Literatur – und die Herausforderungen, vor die sie den heutigen Leser stellt. Sie lernten einige der großen Prachtcodices kennen, verglichen verschiedene Textzeugen miteinander und erstellten schließlich ihre eigene „kritische“ Edition des Gedichts. Indem sie das philologische „Handwerk“ in seinen verschiedenen Arbeitsschritten nachvollziehbar machte, verfolgte die Veranstaltung das Ziel, das Methodenbewusstsein der Teilnehmer zu schärfen und sie für den Konstruktcharakter von Texten zu sensibilisieren. Den inhaltlichen Schwerpunkt bildete der Dichter Walther von der Vogelweide (1170–1230), der insbesondere als Vollender des Minnesangs vorgestellt wurde. Voraussetzung zum Verständnis dieser Gattung als „Repräsentationskunst“ ist die Berücksichtigung ihres höfischen Entstehungs- und Aufführungsrahmens. Die Lektüre eines Minneliedes wurde im Schülerlabor daher mit der Rekonstruktion von Walthers Werdegang als fahrender Sänger und Exkursen zur sozialen und politischen Lage im damaligen deutschen Reich verschränkt.

„Gott weiß es am besten“? Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Hermeneutik des Korans (Frühjahr und Herbst 2008)

In Zusammenarbeit mit dem Corpus Coranicum

Eine besondere Herausforderung dieser Workshop-Reihe war es, den intertextuellen Ansatz des Corpus Coranicum zu vermitteln und den Koran auch für Jugendliche ohne religionshistorisches Vorwissen in seiner impliziten Dialogstruktur, als Entgegnung auf die unter den Zuhörern Mohammeds kursierenden religiösen Botschaften jüdisch-christlichen Ursprungs lesbar zu machen. Gezeigt wurde ferner, was Hermeneutik zur Versachlichung der Diskussion um diesen umstrittenen Text beitragen kann. Dass ein Dokument wie der Koran legitimer Gegenstand historisch-kritischer Forschung ist, ohne dass dies Pietät, Achtung vor den religiösen Überzeugungen der Gläubigen ausschließt: diese Einsicht bildete für die Teilnehmerinnen und Teilnehmer einen wesentlichen Ertrag der Veranstaltung.

Von Philologen und anderen Heilkundigen. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur antiken Medizin (Herbst 2007)

In Zusammenarbeit mit dem Corpus Medicorum Graecorum / Latinorum

Diese Staffel drehte sich um einen der großen Texte der abendländischen Überlieferung, der die Ethik ärztlichen Handelns bis heute prägt: den sog. Hippokratischen Eid. Trotz seiner umfangreichen Rezeptionsgeschichte gibt dieser der Forschung nach wie vor Rätsel auf. Umstritten sind u. a. Autorschaft, Geltungsbereich und Datierung sowie die kulturhistorische Einordnung und Deutung weiter Passagen. Einige dieser Fragestellungen griff das Schülerlabor auf. Die Teilnehmer erhielten eine Einführung in die antike Medizin und – anhand konkreter Übungen – einen Einblick in grundlegende philologische Aufgabenbereiche wie Textkritik, Übersetzung und Kommentierung.

Die Wörter. Schülerlabor Geisteswissenschaften zur Lexikographie (Frühjahr 2007)

In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Wörterbuch von Jacob Grimm und Wilhelm Grimm

Im Mittelpunkt dieses Workshops stand die eigenständige Erstellung eines Artikels für das „Deutsche Wörterbuch“, dessen Neubearbeitung sich zu diesem Zeitpunkt auf die „B-Strecke“ konzentrierte. Entsprechend bekamen die Teilnehmer einige Dutzend historische Belege zu Stichworten wie „baggern“ vorgelegt, anhand derer sie die wesentlichen Bedeutungsgruppen dieser Wörter ermitteln sollten. „Baggern“ beispielsweise meint zunächst „(Erdreich) ausheben“, „etwas von unten nach oben befördern“, findet dann aber u.a. auch zur Bezeichnung der – zwischengeschlechtlichen – Kontaktaufnahme Verwendung. Wie aber hängen die beiden Bedeutungen zusammen? Auf welchem Weg wurde die übertragene aus der Grundbedeutung abgeleitet? Auf Fragen wie diese wissen auch die germanistischen Profis, die Redakteure des Wörterbuchs, nicht immer eindeutige Antworten. Dass stattdessen mehrere plausible Lösungen diskutiert werden können, macht aber, so die Erfahrung der Schülerinnen und Schüler, gerade den besonderen Reiz der Wörterbucharbeit aus.

„Aufmerksamkeit aufs Kleinscheinende“. Schülerlabor Geisteswissenschaften zu Karl Philipp Moritz (Frühjahr 2006 und Frühjahr 2008)

In Zusammenarbeit mit der Kritischen Karl-Philipp-Moritz-Ausgabe

Anlässlich des 250. Geburtstages des Schriftstellers Karl Philipp Moritz (1756-1793) wurde im Rahmen eines Projekts mit dem Evangelischen Gymnasium zum Grauen Kloster die erste Staffel des „Schülerlabors Geisteswissenschaften“ entwickelt. Moritz war in jungen Jahren Lehrer am Grauen Kloster und später Mitglied der Akademie so dass sich eine Kooperation beider Institutionen zu seinem Gedenken ergab. Der Workshop widmete sich insbesondere Moritz´ Wirken als Pädagoge, Psychologe und Autobiograph. Anhand des Textes „Erinnerungen aus den frühesten Jahren der Kindheit“ erhielten die Teilnehmer einen Einblick in Methoden der biographischen Recherche und der Anfertigung eines literaturwissenschaftlichen Kommentars.

Zum Pilotprojekt des „Schülerlabors Geisteswissenschaften“ ist im Isensee-Verlag ein Dokumentarband erschienen: Karl Philipp Moritz an der Schule. Ein Projekt der Berlin-Brandenburgischen Akademie der Wissenschaften und des Evangelischen Gymnasiums zum Grauen Kloster, hrsg. von Yvonne Pauly. Oldenburg 2006, 100 Seiten.